泉田歯科の「歯科の豆知識」今日もお役に立てますように、、。

唾石症

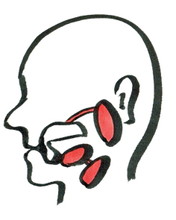

胆のうにできる石を胆石、腎臓にできる石を腎結石(尿管にできる石を尿管結石)といいますが、だ液の中にできる石を唾石といい、それによって唾液が上手く流れなくなることを唾石症(だせきしょう)といいます。ほとんどは顎下線に生じ、唾石の大きさは砂粒大の小さなものから数センチに及ぶものまでみられます。

胆のうにできる石を胆石、腎臓にできる石を腎結石(尿管にできる石を尿管結石)といいますが、だ液の中にできる石を唾石といい、それによって唾液が上手く流れなくなることを唾石症(だせきしょう)といいます。ほとんどは顎下線に生じ、唾石の大きさは砂粒大の小さなものから数センチに及ぶものまでみられます。

原因は、だ液の流れ出る管の炎症やだ液の停滞、さらにだ液の性状の変化などで、入り込んだ細菌や異物などが核となり、だ液に含まれる炭酸石灰やリン酸石灰などを主成分とする石灰が沈着し、結石(唾石)をつくると考えられています。

症状は、ものを食べようとしたり、あるいは食べている最中に、詰まっただ液腺のある場所が腫れて激しい痛み「唾疝痛(だせんつう)」がおこり、しばらくすると徐々に症状がなくなるのが特徴です。酸味の強いものを食べたときなどは症状が強く出ます。炎症がおこっていると、膿も出てきます。

診断はX撮影をすればわかりますが、分かりづらいときはコンピューター断層撮影(CT)で確認します。

治療方法は、唾石がどこにあるのか、また大きさや何個あるのかによって変わりますが、小さな唾石は自然に流出することもあります。鰐下線の場合は、出口に近い場所やだ液の流れ出る管の中にある唾石は、口の中から切開して、唾石のみを摘出します。また、唾石が唾液腺の中にあり、しかも複数個ある場合や、慢性唾液腺炎をおこしている場合は、顎の下を切って顎下線全体ごと摘出することもあります。

このような症状がある場合は、かかりつけ歯科医院でご相談していただき、口腔外科専門医のいる病院を紹介してもらいましょう。

口唇粘液嚢胞について

だ液を作り出し、口の中に送り出す(分泌する)器官をだ液腺と呼びます。ほとんどのだ液は、耳下腺、顎下腺、舌下腺の三つの大きなだ液腺から分泌されますが、口の中には、これ以外にも少量のだ液分泌する小だ液腺が多数あります。その一つが唇の内側にある口唇腺と呼ばれる小だ液腺で、ここからだ液が出ることが妨げられる(主な原因は排出のための管の閉塞や障害)と、唇の内側が丸い球状にふくらんで、腫れたようになります。これを専門的には口唇粘液嚢胞(こうしんねんえきのうほう)と呼びます。

この嚢胞は、下唇の真ん中よりやや外側付近に多く発生し、年齢的には10~20歳代に多いとされています。痛みはなく、突いたりするような刺激で容易に破れ、粘りのある液体が流れだすと、いったんは消失するので放置されることも多いようです。けれども、原因が摂りり除かれないと、ほとんどが再発を繰り返すことになります。原因は、とがったむし歯や歯の生え変わりなどによる反復性の外傷、唇を噛むなどの習癖が考えられています。

この嚢胞は、下唇の真ん中よりやや外側付近に多く発生し、年齢的には10~20歳代に多いとされています。痛みはなく、突いたりするような刺激で容易に破れ、粘りのある液体が流れだすと、いったんは消失するので放置されることも多いようです。けれども、原因が摂りり除かれないと、ほとんどが再発を繰り返すことになります。原因は、とがったむし歯や歯の生え変わりなどによる反復性の外傷、唇を噛むなどの習癖が考えられています。

治療法は切除を基本とし、再発を防ぐために嚢胞(ふくらんだ部分)だけでなく、原因となった小だ液腺も同時に摘出することになります。唇が時々ふくらんで気になるようでしたら、かかりつけの歯科医院でご相談ください。